今年谷雨的开始时间是2022年04月20日10:24:07,结束时间是2022年05月05日20:25:46。

谷雨,是二十四节气之第6个节气,春季的最后一个节气。这个节气的命名,是由农事而来,在季春三月五谷都在下种、插秧的时节,正需要雨水的滋润,而造化的安排,每年到了这个时候,都会降下绵绵的细雨来,所以这个三月的中气,就名为谷雨。自谷雨节起,是农事忙碌的开始。

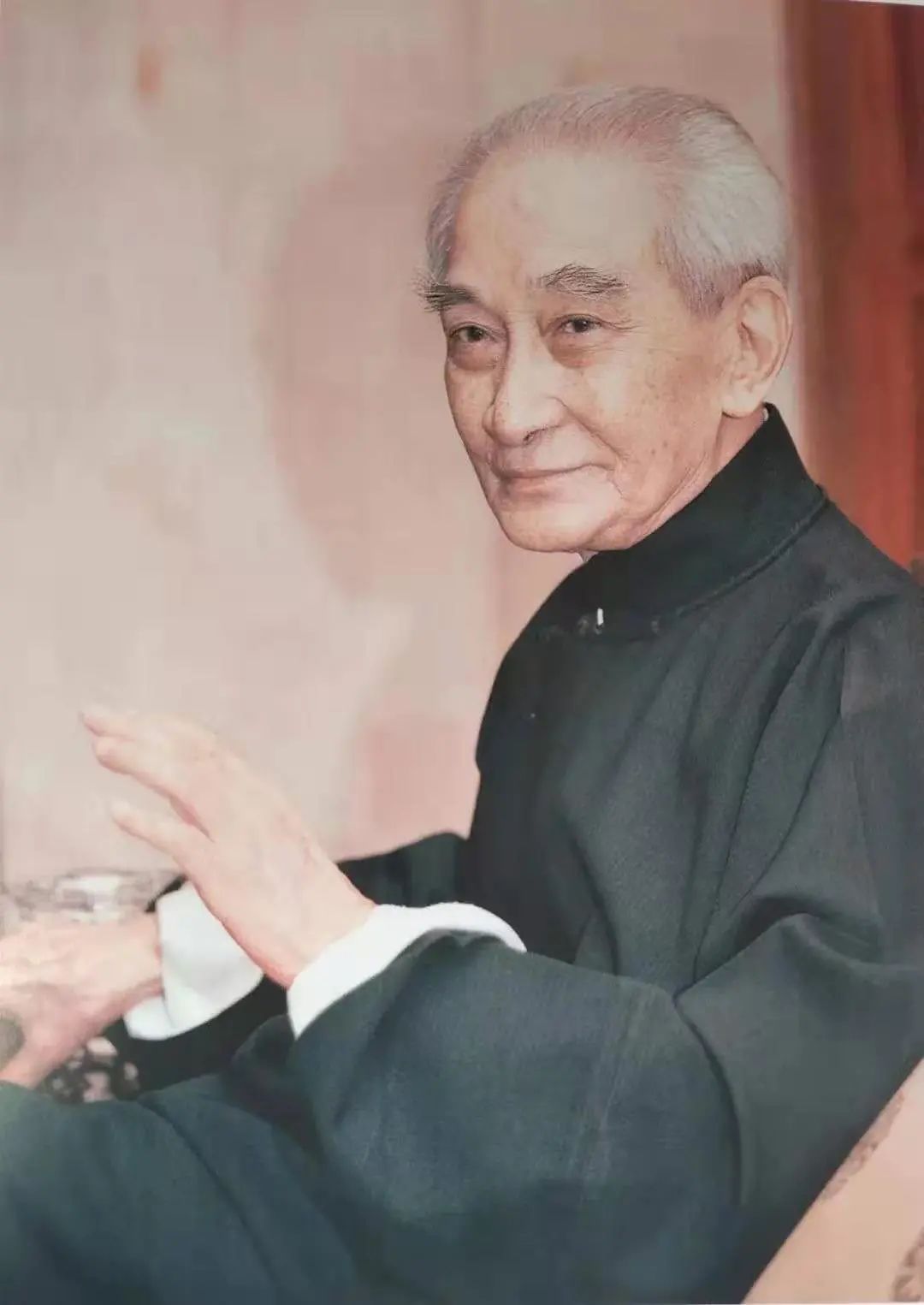

春天正是万物蓬勃发展的时节,今年由于疫情和复杂的国际环境,不少行业都受到了影响。越是在困难的时候,越是需要积极的精神力量,作为推动我们前进的动力。南师曾经解释过《论语》中的名言:“不迁怒,不贰过。”让我们一起重温教诲。希望各行各业早日复苏,“不夺农时”。

效法天地广大包容

这就讲到人生的修养与迁怒,一点事情不高兴,脾气发到别人身上,不能反省自讼。尤其是领导别人的,要特别注意。

事实上,我们所讲的“不迁怒,不贰过”,只是其中的一小点。如果认真地研究起来,这两句话是概括了全部历史哲学,也概括了人类的行为哲学。人若真能修养到“不迁怒,不贰过”,那是太不容易了。所以孔子再三赞叹颜回,是有他的道理。

譬如我们说“怨天尤人”,就是迁怒的一例。一个人到了困难的时候怨天,这是普通的事。说到“怨天”,如韩愈所说的,一个人“穷极则呼天,痛极则呼父母。”这是自然的现象。又如司马迁《史记》中对《离骚》的评论:“夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨澹,未尝不呼父母也。”这里所指的“穷”,并不只是没有钱了才叫作“穷”。一件事到了走投无路的地步,就叫作穷。此时往往情不自禁地会感叹:“唉!天呀!”身上受了什么难以忍受的痛苦,往往就脱口而出:“我的妈呀!”这是一种自然的反应。人到无可奈何的时候,心理上就逃避现实,认为这是上天给我的不幸。“尤人”,就是埋怨别人、诿过于人,反正是“我没有错”。

古时平民文学中有一首诗说:“作天难作四月天,蚕要温和麦要寒。行人望晴农望雨,采桑娘子望阴天。”像这样,天作哪一种天才是好天呢?作天都难作,何况作人?所以一个人为朋友效力,受人埋怨,是难免的。尤其领导的人,受人物议,更是必然。所以老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”这句话,也就是包含了要我们效法天地广大包容的气度。

至于“不贰过”这层修养,比起“不迁怒”的操守,那是更深一层的功夫了。

最难的是“劳而不怨”

最难的是“劳而不怨”。大家常说,做事要任怨,经验告诉我们任劳易,任怨难,多做点事累一点没有关系,做了事还挨骂,这就吃不消了。但做一件事,一做上就要准备挨骂,“劳而不怨”,我觉得难在任怨。

“欲而不贪”这句话很有道理,人要做到绝对清廉,可以要求自己,不必苛求任何一个人。人生有本能的欲望,欲则可以,不可过分的贪求。中国文化,儒家也好,道家也好,都主张大公,但也都容许部分私心的存在。

“泰而不骄”是指在态度方面、心境方面,胸襟要宽大,不骄傲。

“威而不猛”,对人要有威,威并不是凶狠,一个人的修养,真有威德,人家看见自然会害怕,这是威,而别人的害怕,并不是恐惧,是一种敬畏、敬重之意。如果“威”得使人真的恐惧,就是猛了。我们看历史上许多人,一犯猛的毛病,没有不失败的。

这五美包括了为政和作人处世的原则,我们自己对五美作了解释以后,看孔子的解释,孔子说:“因民之所利而利之,斯不亦惠而不费乎?”这等于现在的民主政治,就老百姓所需要的,所要求的福利而利之,这就是惠而不费,取之于社会,用之于社会。“择可劳而劳之,又谁怨?”同样的使用劳力,以对老百姓利益有关的事而劳动老百姓,就不会有人怨恨。“欲仁而得仁,又焉贪?”所要求的是仁,而得到了仁,还有什么其他的贪念?所要求的正当本分,而达到了目的,就没有分外之贪。

“君子无众寡,无小大,无敢慢,斯不亦泰而不骄乎?”君子之人处在任何环境当中没有多与少的观念,如待遇的多少、利益的高低等等观念,也没有什么职位大小的观念,对于任何事情都不轻慢,一件小事情,往往用全力。佛学中有句话非常好:“狮子搏兔”,狮子是百兽之王,狮子何以会是百兽之王?因为他对任何事情都很恭敬,很认真,当狮子要吃人的时候,使出全副的力量,绝不放松,当狮子抓一只小兔子的时候,也是用全部力量,这种狮子的精神,就是无小大,无敢慢。一件事情到了手上,不管小事大事,不要以为容易,如果以为容易往往出毛病,这就是说怎样可以做到泰而不骄。下面讲到态度:“君子正其衣冠,尊其瞻视,俨然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?”这还是就外形论,关于内在的意义,我们说过了。现在根据文字表面来说,一个人衣冠端正,礼貌威仪都到了,别人无论是远瞻或近看,个个都生敬畏之心,这就是威而不猛的道理。

深耕易耨 不夺农时

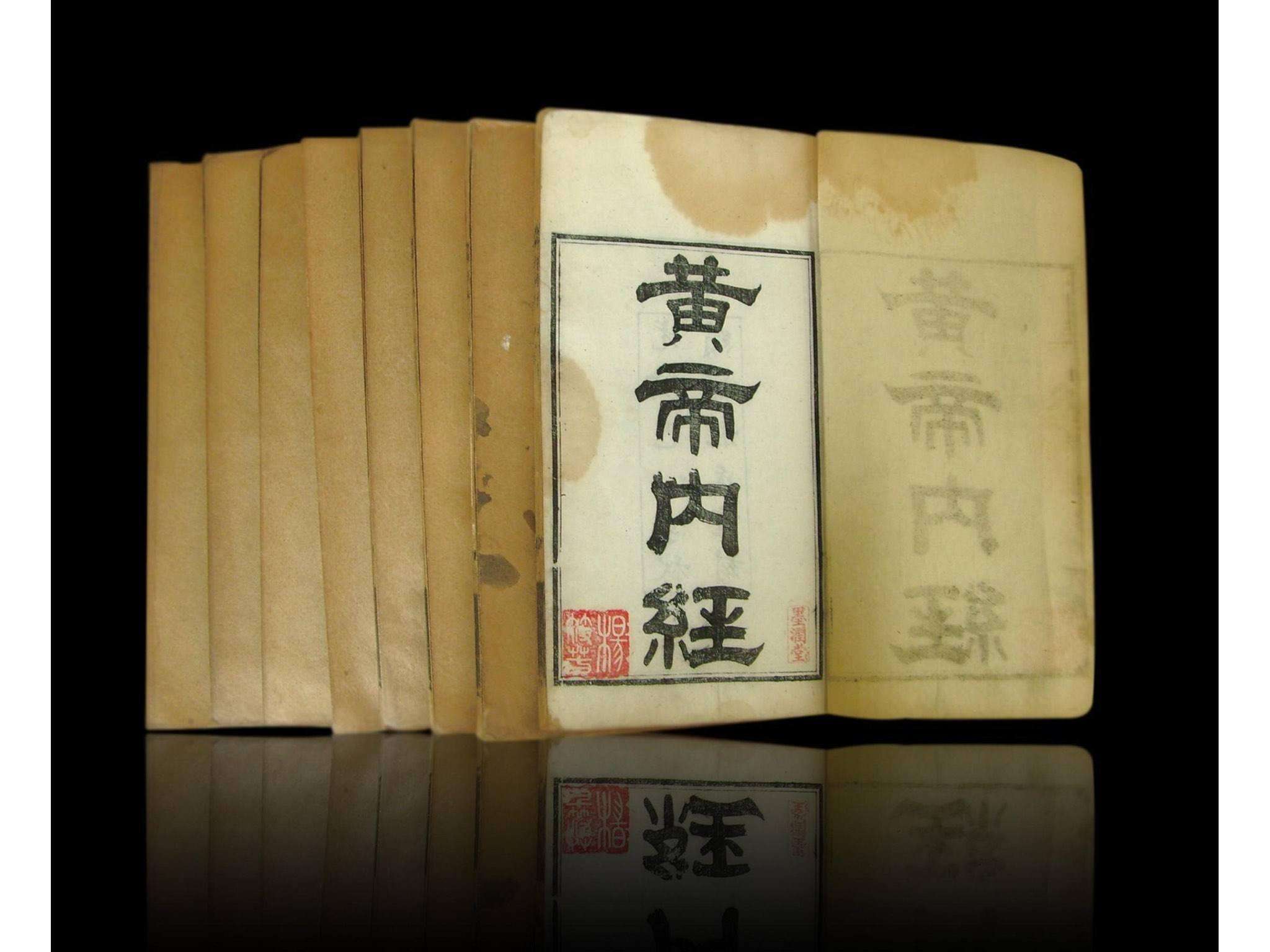

仁政的第三个重要措施,孟子提出“深耕易耨”四个字。这是农业技术上的两件事。“深耕”就是将泥土耕得更深一些。如此使植物吸收更多养分,成长得更好。“易耨”,耨就是江南一带所谓的耘田,又叫作芟草。秧苗插下去以后,过一段时间——大多在谷雨之后,要把秧苗四周长的杂草除去,以免消耗浪费了土地中的养分,使秧苗长得更好。在台湾,我们常在季春时节,看到农民跪在水田里,两手在地上划圈圈一样,把秧苗四周的杂草压到土里,不但却除了杂草之害,这些杂草又可腐化成有益的肥料,这就是耨。而所谓“易耨”,应该包涵了轮作的意思。同一块土地每年种同样的庄稼,会长得不好;如果轮换一下,今年种稻,明年种菜,那么两种植物都会长得比较好,这是古人早有的常识。农业方面是有许多技术的,这里因为古代文学的精简,只用四个字来代表农技。所谓“不夺农时”,用现代的语言来说,就是要教老百姓把握时空、勤于耕种,改良农业技术来增加生产。

-

![]()

已有{{member_count}}人参与,点击查看更多精彩评论 没有更多评论了{{item.comment_name}}[来自{{item.comment_address}}]{{item.create_time}}

{{item.content}}