在中国历史文明的长河中,

他可以说是中国文化的一颗璀璨明珠,

是他,构筑了儒家学说,

是他,成为了理想人生的榜样,

是他,被称为素王,万世宗师,

以出世之心作入世功业的孔子。

吾少也贱

孔子,姓子,孔氏,名丘,

他是殷商王室的后裔。

周灭商后,为行安抚,

周公将商人贵族及后裔封于宋,

建立宋国,成为诸侯之一。

到孔子六代祖宋国司马孔父嘉时,

以字为氏,才有孔氏。

因为孔父嘉妻子长得极为漂亮,

太宰华督谋夺其妻,

便挑起暴乱,趁机将孔父嘉杀死,

孔父嘉唯一的儿子当时尚年幼,

被家臣抱着逃往鲁国。

孔子被称为圣人之后,

一个很重要的原因就是:

孔父嘉爷爷的爷爷弗父何

本有机会成为宋国国君,

却让给了弟弟。

以至两百年后,孔子的这段家史

还被人啧啧称道。

孔子是他父亲叔梁纥的老来子,

上有一个身有残疾的哥哥和九个姐姐,

不过都是同父异母的。

他的母亲颜徵在虽是续妻,

却因为与叔梁纥年龄差距过大,

不合当时的礼制,

被冠以“野合”之名。

孔子的父亲叔梁纥去世时,孔子只有三岁,

孤儿寡母被迫离开孔家,相依为命,

娘俩连叔梁纥葬于何处都不知道。

一个没落的他国贵族,

一个失怙的孤单少年,

那时的他,尝尽世间孤苦。

所以他说:

“吾少也贱,故多能鄙事”。

所以他懂会计出纳,因他看管过仓库;

所以他知生养蕃息,因他喂养过牛羊;

没有玩伴,没有玩具,

家中存有的祭祀之器就成了少有的陪伴。

孔子十七岁时,母亲也去世,

留下他,孤零零一个人。

他想让父母合葬,却连父亲的墓地都找不到。

他无人可问,只能暂时将母亲葬了,在家祭祀,

却依旧按着人子能及的最隆重的规格,

然后守孝三年。

三年,这本该一个孩子是呆在父母怀抱中的时间。

守孝期间,还有件事对他影响至深,

当时在鲁国掌权的季氏,

邀请“士”赴宴,以收揽人心。

而孔子的身份也是“士”,于是也去了,

但却遭遇了人生第一次大辱,

大庭广众之下被人挡在门外。

无权无势的他能怎么办呢?

只能默默把这一切咽下。

我非生而知之者

勇者不惧

知者乐,仁者寿

知我罪我,其惟春秋

2500年过去了,历史大潮反复冲刷,孔圣人磨短了身高,磨去了武艺,只剩下眉毛弯弯的“和事老”形象。后人把孔子塑造得大德大爱,一言一行皆是万世榜样,周身容不得半点瑕疵,活成教科书,已俱佛性,呆板又完美。

可当我们静下心来认真品读《论语》后会发现,孔子和他的学生,其实与我们一样鲜活丰满。孔子明知道礼乐早已崩坏,明知道他追求的正义与仁爱,有生之年都可能看不到施行,可他还是一直在走走停停,寻找一丝的可能。

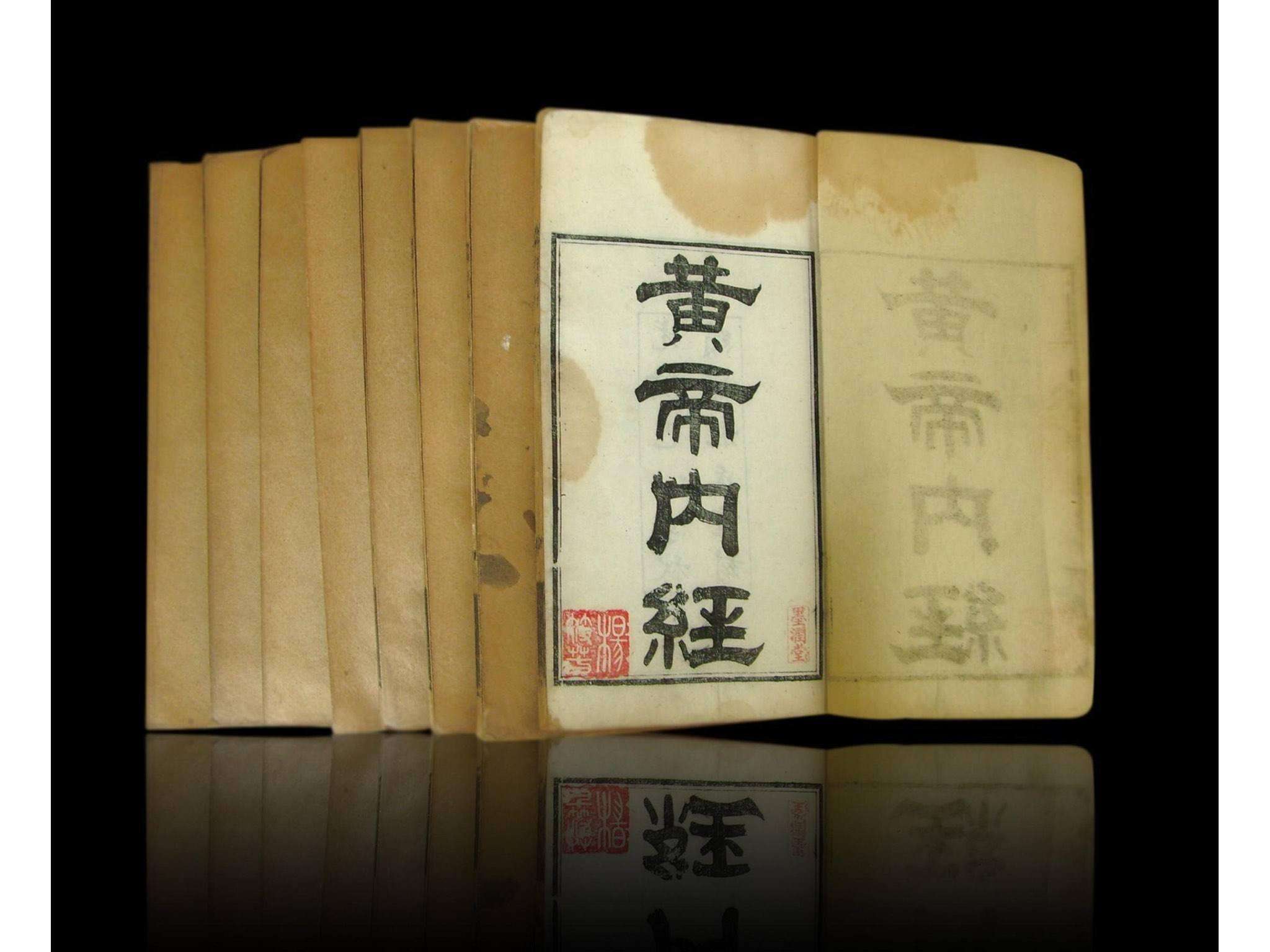

各位或是社会上的人初听到读经,通常都不知道它的意义。如果不了解教育的历史——或者因为没读过教育史,但即使读过教育史,也往往不会注意到这个问题,也就不知道读经的意义。当然,更不知道读经如何遭废除的,也不会意识到读经所造成的重大影响。读经,本是中国自古以来基础教育的主轴,到了中华民国成立,在元年的元月十九日才由教育部总长蔡元培明令废除,元年五月进一步废除了师范学校读经,因为师范学校是培养小学老师的摇篮,小学不读经了,老师们也自然不必读了,老师们都不读,则更难恢复了,这一招可达釜底抽薪之效。并且废除各级学校祭孔,因为从古以来,每一个读书有人的地方,尤其是书院,一定有留个空间供奉孔子,每逢春秋举行祭祀。清末张之洞所设计的现代化学校,每年也有祭孔的,蔡元培认为所有的祭祀都是迷信,为了破除迷信,除了取消一切的宗教以外,他认为儒家也是宗教,祭祀孔子也是迷信。他想要“以美育代替宗教”,他认为一个人只要有美感,就不需要宗教......

祭孔是什么意思?是迷信吗?荀子说:“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。”天地是万物生育的本源,祖先是我们族类的本源,而圣贤是社会治安之本源。因此,儒家的礼教中,有三种祭祀:第一是祭天地,第二是祭祖先,第三是祭圣贤,所以儒家的祭礼的意义是“崇德报本”,要人返本,不忘本。曾子说:“慎终追远,民德归厚矣!”“慎终追远”就是要表达内在的诚敬,满足无尽的情感,这跟宗教的祭拜是不一样的,宗教的祭拜往往是为了免祸求福,说到最后是功利的。西方近代的存在主义者也反省到宗教的情操,认为信教只是为了表示自己的虔诚,而不是为了求上帝的保佑,这与中国的祭义很相近了。真正的祭礼是尽自己的诚意来净化自己的生命。凭什么净化?凭这一颗敬畏之心。用中国的话来讲,有感怀之心。你感怀天地,感怀祖先,感怀圣贤!以这样的感怀之心来祭祀孔子,为什么是迷信?

你把祭孔之礼废除了,这一废除不是废除祭孔的典礼,是废除国民对民族圣人的尊重,中华民族就没有圣人了,一个没有圣人的民族将日渐归于野蛮。因为他们再也没有敬畏之心,他们再也没有人生的向往,他们的生命就放肆,无礼无义。到最后什么都无所谓了,做毒牛奶有什么关系呢?卖地沟油有什么关系呢?人生只剩下能骗就骗、能争就争的假、大、空。其实每一个人的内心都知道那是不对的,但是为什么还做呢?因为他丧失了敬重之感,他不敬重天地,不敬重祖先,不敬重圣贤,最后他自己也不敬重自己了!他的生命荒凉了,他把他的生命浪费了!

哪一个国家不尊重他们的祖先,哪一个国家就要亡国;哪一个民族不尊重他们的圣贤,哪一个民族就要灭族。顾炎武曾说:“有亡国,有亡天下。”亡国是民族内部改朝换代,或者被外族所统治,如宋之亡于元、明之亡于清。但亡国可以复国。而亡天下呢?既然他们忘了祖先的奋斗,他们忘了祖先流传的智慧,理想败坏了、智慧丧尽了、整个民族没有志气了,是自取灭亡,就没复兴的机会了,这叫“亡天下”。

我们推广读经的心意,就是反省曾经的数典忘祖,重新亲近圣贤,继承智慧,发皇理想,认祖归宗。所以,读经人必会想要恢复祭孔,即使在孔子诞辰这一天,向孔子像鞠一个躬,也算尽了心意。而读经风气再次传扬开来的时候,社会各界与学校必会再恢复祭孔的典礼。这不是迷信,这是身为一个人,一个中国人的基本良心,也是国家民族即将复兴而永垂不朽的标志。(王财贵)

-

![]()

已有{{member_count}}人参与,点击查看更多精彩评论 没有更多评论了{{item.comment_name}}[来自{{item.comment_address}}]{{item.create_time}}

{{item.content}}